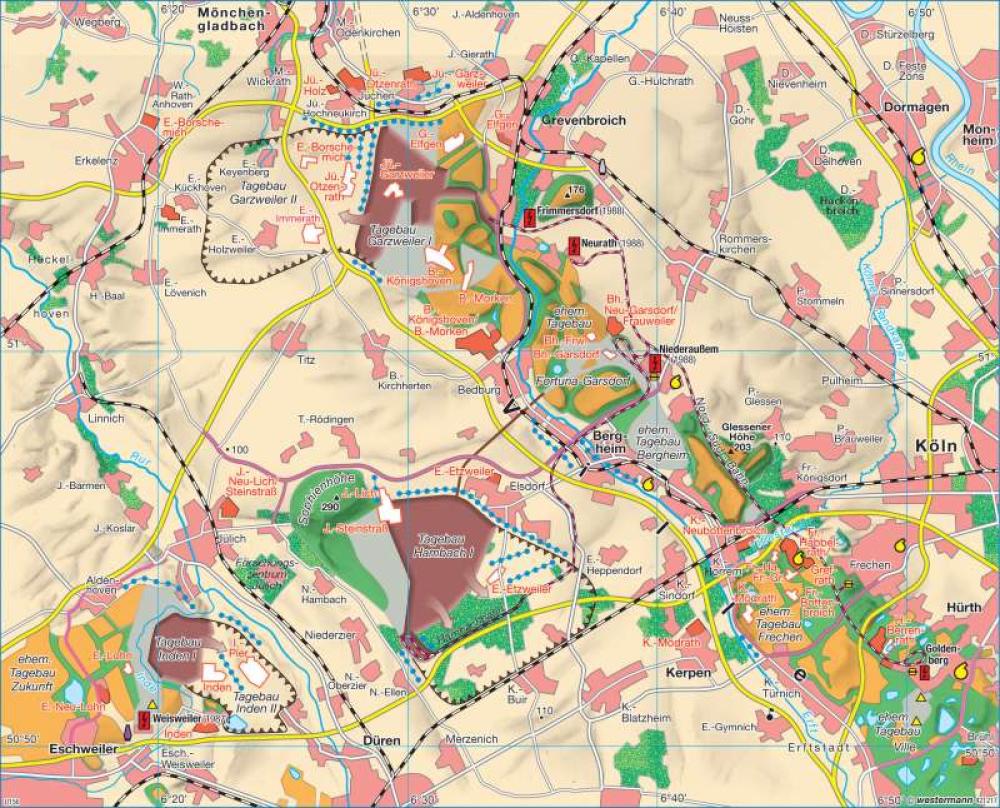

Rheinisches Braunkohlenrevier - Landschaftswandel

Deutschland - Deutschland - Energiewirtschaft

978-3-14-100770-1 | Seite 73 |

Abb. 4| Maßstab 1 : 250000

Informationen

Die landschaftlichen Veränderungen durch die Ausdehnung des Braunkohlenabbaus in der Niederrheinischen Bucht lassen sich regional gliedern. Verursacht wurden sie erstens durch die Vorbereitungen zum Abbau (Garzweiler II, Hambach, Inden II), zweitens durch den Abbau selbst (Garzweiler I, Hambach, Inden I) und drittens durch Maßnahmen zur Rekultivierung (ehemalige Tagebaue Fortuna-Garsdorf, Frechen, Ville; Garzweiler I (östlicher Teil), Sophienhöhe).Rekultivierung der Landschaft

Exemplarisch für Rekultivierungsarbeiten, die der durch den Tagebau erheblich zerstörten Landschaft eine neue Gestalt verleihen, sind die Maßnahmen im Südrevier, wo der Abbau nach der Auskohlung des Tagebaus Ville südlich von Goldenberg im Mai 1988 eingestellt wurde. Hier finden sich sämtliche Folgenutzungsarten auf engem Raum. Als Grundlage der forstwirtschaftlichen Rekultivierung dient seit 1960 der sogenannte Forstkies, ein vier Meter mächtiges Gemisch aus pleistozänem Sand, Kies und Löss. Hierauf wurden höherwertige, standortgerechte heimische Hölzer wie Buche, Eiche oder Nadelhölzer, aber auch geringe Bestände aus wurzelintensiven Robinien, Erlen und Pappeln gepflanzt. Die meisten verbliebenen Restlöcher wurden zu Wasserflächen; 16 dieser Seen sind allein südlich der Autobahnstrecke von Köln nach Düren zu erkennen. Dies Wald- und Seenflächen dienen heute als Teil des Naturparks Kottenforst-Ville als wertvolles Naherholungsgebiet für den Köln-Bonner Verdichtungsraum. Andere Tagebaurestlöcher wurden zu Kippflächen oder Deponien für Hausmüll, Kraftwerksasche oder Sondermüll (z. B. Ville).

Die landwirtschaftliche Rekultivierung begann mit dem Aufbringen einer zwei Meter starken Lössschicht im Trockenverfahren. Anschließend wurden die Gebiete sieben Jahre lang zwischenbewirtschaftet, bis sie bei einer 25-jährigen Gewährleistung von umgesiedelten Landwirten übernommen wurden. Diese siedelten sich, wie beispielsweise im Weiler Berrenrath, bevorzugt in Weilern von sechs bis zehn Höfen an, weil diese Siedlungsform gegenüber Einzelhöfen inmitten der Betriebsfläche vorteilhaft ist.

Folgeindustrien

Zu den Folgeindustrien der Braunkohlengewinnung werden die fünf in der Region ansässigen Kraftwerke gezählt, darunter das Kraftwerk Niederaußem, das nach der Fertigstellung des letzten Blocks 2003 als das modernste Braunkohlenkraftwerk der Welt gilt. Kraftwerke, Heizkraftwerke und Fernheizwerke verbrauchen mit über 91 Prozent den mit Abstand größten Teil der geförderten deutschen Braunkohle. Der Rest gelangt in Veredelungsanlagen, wo er zu Braunkohlenstaub für Großfeuerungsanlagen, zu Briketts, Wirbelschichtkohle oder Filterkoks verarbeitet wird. Des Weiteren haben sich energieintensive Industrien wie die Aluminiumverhüttung und die Chemische Industrie an Standorten im Braunkohlenrevier oder in unmittelbarer Umgebung angesiedelt.

Flächennutzungskonflikte

In Zusammenhang mit der weiträumigen Braunkohlenförderung treten häufig Flächennutzungskonflikte auf, so auch im Rheinischen Revier. Konkurrierte der Braunkohlenabbau früher vor allem mit der Forstwirtschaft, so ist es heute in erster Linie die Landwirtschaft. Für den Braunkohlenabbau spricht, dass die Braunkohle zu rund 24 Prozent am deutschen Strommix beteiligt ist und dass von den 176 Mio. Tonnen Braunkohle, die 2006 in Deutschland gefördert wurden, immerhin rund 55 Prozent aus dem Rheinischen Braunkohlerevier stammten. Auf der anderen Seite gibt es berechtigte Einwände seitens der Landwirtschaft, die im Bereich der Jülicher Börde einschließlich des nördlichen Villehorstes auf überwiegend nährstoffreichen Lössplatten mit bis zu sieben Metern Mächtigkeit einen marktorientierten, kapitalintensiven Anbau in überdurchschnittlichen Betriebsgrößen treibt. An diese Landwirtschaft hat sich eine Nahrungs- und Genussmittelindustrie aus beispielsweise Zucker- und Konservenfabriken angeschlossen.

Der bestehende Flächennutzungskonflikt wird durch eine Reihe von Umständen noch verschärft, etwa dadurch, dass es ein Defizit zwischen in Anspruch genommener und rekultivierter landwirtschaftlicher Nutzfläche gibt oder weil ökologisch wertvolle Gebiete wie der Hambacher Forst dem Abbau zum Opfer fallen. Die Konflikte zwischen der Braunkohlenindustrie und den anderen potenziellen Nutzern erhalten dadurch zusätzlichen Zündstoff, dass die Region als Teil oder Randzone des Verdichtungsraums "Südliche Rheinschiene" von einem dichten Verkehrsnetz durchzogen und überdurchschnittlich dicht besiedelt wird (68.1), weshalb sie verstärkt dem Druck der Erschließung neuer Wohn- und Industrie- oder Gewerbeflächen ausgesetzt ist (Suburbanisierung).

Neben der Grundwasserabsenkung durch den Tagebau sind die Emissionen der fossil befeuerten Kraftwerke und der ansässigen Grundstoffindustrie Mitverursacher der Umweltbelastung. Durch Nachrüstung der Kraftwerke mit Rauchgasentschwefelungsanlagen konnte der Ausstoß von Flugasche, SO2 und NOx auf Werte unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte reduziert werden. Ökologisch bedenklich bleiben die klimarelevanten CO2-Emissionen der Braunkohlenkraftwerke. Durch Maßnahmen zur Erhöhung des Nettowirkungsgrades versucht man, den Ausstoß zu vermindern.

H.-J. Kolb